世の中「そんな訳あるかいボケナス」と言われてるような話が、真実に近いと思っているのですが。これもそうでした。

とある場所の変な壁画

アメリカのとある銀行に、へんな壁画(フレスコ画)があるのです。3枚が一組になったもので意味深。フリーソーメンだとかイルミ納豆が好んでる、オカルト的な暗示だとか言われています。

これを描いたのはベンジャミン・ロングとか言う人らしいです。オフィスビルが完成したのが1992年、当初から銀行があり、現在の銀行と合併したのは1998年みたいです。

ともかく壁画は、1990年代にはあったんではないかと。

壁画の様子

これは見る人により解釈が違いまして、悪趣味だとか破滅的だとか、希望が持てるだとか色々言われてるのです。これの解釈をするなら、神秘主義のシンボリズムを前提として、捉える必要があるとか言われてます。

ちなみにわたすはカルトでも宗教信者でもないですが、色々な分野の研究しているので、変なことに興味があるだけです。

さてこの壁画、基本的に大昔と、1990年代の時点と、近未来(現在)の状況が合わさっている絵だと感じました。

右側の壁画

背後にピラミッド。そのピラミッドの前には、燃える樹木と赤い服の男。左の巨大な階段も意味深。空に浮かぶ黒い太陽。黒い太陽の真下の閉じられた空間に、女性の姿。さらに下では偉そうな人々が話し合いしてる。そして右の金髪少年。

中央の壁画

何か終末的な様相を呈した場面になっており、戦争や混乱を暗示するような人々が集まっている。背後には巨大な黒いドームがあって意味不明。空中には何か神さまみたいな存在が浮かんでるが、誰も気づいてない。

左の壁画

山の斜面をみると、なんか巨大な赤い人が寝てるのが気になる。赤い人は何故寝てるのだろーか。手前には、黄金の道具を手にした作業員が大勢集まっている。まるで巨大な赤い人を発見したので掘り出そうとしているようだ。

右の壁画の解釈

まず右のピラミッドの壁画ですけども。

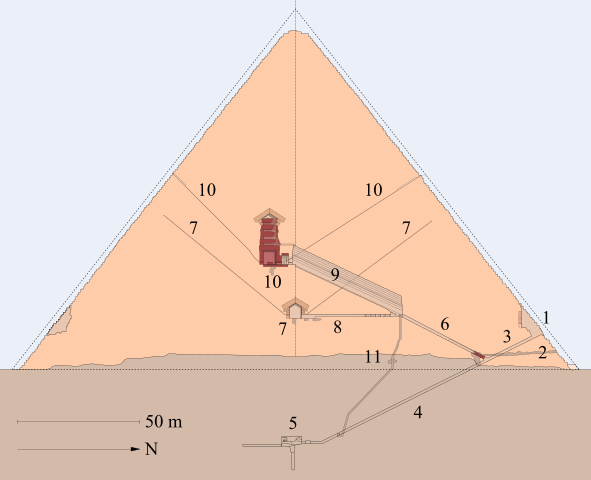

背後のピラミッドは、古代の叡智を表します。ピラミッドは伝承によれば知恵の神トート(ヘルメス)が作ったと言われてます。

その手前で燃える樹木は、いわゆる「旧約聖書」の出エジプト記に登場する、モーセの前で神が顕現した時に見られた、燃える樹木のことです。そこに黄昏る赤い服の男は、神が顕現するところに寄り添っているのが意味深。自然の中にいて自由なように見えたけれど、自由ではないようです。

左の階段は、天に通じるヤコブの梯子です。この絵に登場する人々が、みんな天と結びついていることを象徴しているよう。

上空の黒い太陽は皆既日食で、古来より暗闇や破滅や災いをもたらすことの象徴です。メソポタミアで月食は王に対する攻撃の象徴であり、ヒンドゥー教で日蝕は悪魔が起こすとされました。日本で日蝕は天照大神の岩戸隠れに例えられ、八十禍津日神や大禍津日といった闇の神やあらゆる災禍が、世界を覆ったことの象徴とされたようです。

そういえばオカルト関係の本では、ラジャサンとか言われてました。

その暗闇破滅の象徴である皆既日食の真下で、四角い空間に閉じ込められてる女性。これがなんか「籠の中の鳥」という感じもしないでもないですが。

左下の人々は、いわゆるフリーメイソンだとか悪魔思想の西側DSエリート集団みたいです。彼らが黒い太陽の真下に位置しており、破滅的な計画を進めてるみたいです。実際DSは人口削減、毒まみれ、移民による文化破壊など、破滅的なこと繰り返してますし。

そして右側の金髪少年が、世界を動かす鍵を握るとか言われてます。すべての色(白、黒、赤、黄、緑、金)を保持しているので、世界のすべてを変える人だと思われました。

tランプは、いつもこの金髪少年と似たスーツ着て赤いネクタイ付けてますので、そんな感じだろうと思っているのですが。

ここで注目なのが、燃える樹木が登場したのが「旧約聖書」の「出エジプト記」だったという点です。

モーセが神からアロンの杖(魔法の杖)を授かる時、低木が燃え続けた。

— たっちゃん@古代史研究+アート (@t7a7t0o1) 2024年1月20日

燃える樹木は、神のいる場所の象徴。

アロンの杖の能力を受け取ったのが金髪少年と、地面に座る赤服の男。

燃える樹木は、古代エジプトにいるモーセの前に、神様が顕現した状況だったんですよ。

そこでモーセは神からアロンの杖(魔法の杖)を授かったということなのですが。

この魔法の杖を授かった人が、燃える樹木のそばにいる右側の少年と、赤い服の人みたいなんです。

で出エジプト記で神は、モーセと杖を通して「十の災い」を起こし、モーセらに敵対するエジプト王と勢力に危害を加えたわけなのです。

そしてやがてモーセら奴隷にされたイスラエル人は、エジプトから出て、奴隷から開放されたわけでした。

つまりこのピラミッドの前にいる少年にかかる赤い四角は、いわゆる「十の災い」と同じで、tランプが言ってる「嵐」と呼ばれてるやつかも知れないのです。嵐というのが「DSの世界の崩壊」を表すのだろうと勝手に解釈しました。

たぶん世界の悪が駆逐される力が、壁画が描かれた1990年代の時点で、蓄えられていたようです。

地面を見れば市松模様(タータンチェック)があり、これは永遠や繁栄を象徴するのだとか。ピラミッドが永遠の象徴なのと合致してますね。そのような永遠の繁栄の時代の到来も示しているようです。

左の壁画の解釈

キリストの復活というのが近年あちこちから聞かれてたのですが、そのキリスト復活がこの壁画のテーマになってるみたいです。

斜面に寝てる巨人は、涅槃を思い浮かべますが、キリストだとか言われてます。

「EQ」とあるのは「心の知能指数」のことみたいです。EQは自己や他者の感情を知覚したり、自分の感情をコントロールする知能だそう。何か人の心を読み取る時代の到来を暗示してるようです。現実に現時点で思考読み取りが秘密裏に使われてますし。

そのキリストの存在を、掘り返そう、復活させようとしてる人々がいるのは事実です。

キリストが復活するということは、この現在の世界の流れが、紀元前1~西暦1世紀当時の状況と同じことを暗示してるんではないかと。

記録によればキリストは使徒や庶民などの多くの味方を得てましたが、強大なローマ帝国の皇帝に敵視されていました。

つまりこの世の人々の立場が、善と悪に分かれることを暗示しているようです。それは実際にいま、全て破壊するカルト権力vs抵抗する勢力に別れてることでも明らかですが。

そして古代にはキリスト信仰が広まることで、支配の呪縛から人々を解放したと言われます。そういう意味で「出エジプト記」のモーセとも重なった存在なわけなのですが。

よく見ると作業員は、黄金のスコップや黄金のツルハシを持っているではないですか。キリスト復活の時になったら、労働者すらも黄金の道具を持っている。要するにお金に困ってないみたいです。

最近はゲサラとの言葉がよく聞かれますが。つまり黄金の時代が到来することが、この壁画で暗示されてるような気がしました。

中央の壁画の解釈

この絵を見ると、周囲は壁に取り囲まれており、何やら兵士、防護服を身に着けた者、貧乏そうな人、攻撃されて壊れて煙が出る壁などが描かれてるのです。

つまり描かれてるのは、悪意、戦争、混乱、貧困が極まった世界。まるで2024年現在の日本や世界の姿のよう。壁に囲まれた世界は、閉鎖されたガザ地区のよう。

ほんでもってよく見ると、背後に黒いドームがあるんですよね。これにより最初の壁画にあった黒い太陽の世界であることが示されていました。

そういえばこの黒いドーム、1998年の映画「トゥルーマンショー」の、主人公がいた人工世界に似てます。

偶然じゃなくて、この絵画はトゥルーマンショーと繋がってる世界観みたいです。つまり我々がいま住む世界は、黒い太陽の世界であり、人工の世界であり、人々の多くはカルト上層部から指示されて動く、ヤラセ劇団員ばっかりなんです。

16. Storm - The Truman Show - YouTube

つまりここに描かれた人々が現代人であり、指示されて動く人々も含みますが、ひっくるめて自由のない奴隷=「出エジプト記」の奴隷と同じ立場です。

しかしそんな混迷した世界の中に、黄金に輝くすっぽんぽん集団が降りて来ているみたいではないですか。

しかし地上にいる人々は、その輝かしい存在に気づくことが、できてないみたいです。

ただし地上にネットが張られているのですよ。これがおそらく黄金のすっぽんぽん集団を受け止めるネットだと思うのですが。つまり前から準備は整っているのです。

これはたぶん1968年の小説「2001年宇宙の旅」のスターチャイルドが関わるんではないかと。モノリスによりスターチャイルドになったボーマン博士が、続編「2010年宇宙の旅」で、核戦争を止めるみたいな内容になってました。

つまり空から来る輝くすっぽんぽん集団は、平和をもたらすスターチャイルド、あるいは神さまみたいです。

そしてそのネットは、インターネットの暗示でもあるんではないかと。インターネットによって、天から来たるスターチャイルドの存在が、明るみに出るようです。世界に希望と富を与える存在な感じがしますた。

とはいえ、スターチャイルドがなんなのかは、よくわんないんですけどね・・・。

戦乱や混迷が極まると共に、奴隷にされた人々が開放される時が来ている、ような感じなのかも知れんです。

俺の未来が練り込まれてるという想像

ところで変な妄想もしてしまったんですよね、これがまた。

これ1990年代の壁画らしいのだが。

— たっちゃん@古代史研究+アート (@t7a7t0o1) 2024年4月29日

長い階段

箱に閉じ込められた女

その隣の燃える木の横に黄昏る男

市松模様(タータンチェック、タッタソールチェック)

という配置なので、トゥルーマンショー同様のアレかと思ったりする

まぁ、ピラミッドの壁画の状況が、なんか俺が置かれた状況にぴったり重なるみたいだし。なんか「トゥルーマンショー」だとかと同じ、仄めかしのような感じもしたりするんですよね。

まとめ

要するに出エジプト記のように人間が善悪に別れて戦いが起こり、神により悪の親分が根絶され、奴隷化された人々が解放され、やがて平和な黄金時代が来る、みたいなことがこの壁画から読み取れたんです。

まぁ人によって解釈は違ってるかも知れないんですけど。

「ヨハネの黙示録」では七年間の大艱難があってから、キリストの千年王国になるとか言ってたんですよね。「日月神示」も同じでしたけど。この壁画も同じなんでしょうね。

すると善悪に分けられる偉い人も庶民も、みんな何処かの神さまの手のひらの上で決まってる、といった感じなのですが・・・。

最近は第三次世界大戦も本番になるとか言われてたり、南海トラフ地震来るとか言われたり、庶民の中でカルト権力に対しての抵抗が目立って来たし、希望の「ゲサラ」が政治界隈からアナウンスされてたり、壁画中の世界観そのまんま。

ということは絶望と共に、やっぱり希望があるんじゃないですかね。

ぽちされたすかりまs(スケベ広告だったらすいません)

関連記事

・モノリスは人類の進化の前触れ・・・「2001年宇宙の旅」の世界観が具現化した合図。もうスターチャイルドもいるよ?

・2021世界はこうなるから分かった、神と悪魔が重なり動いてく世界

・ゲサラという名の人類救済が始まる条件は、「ヨハネの黙示録の実現(大艱難の地獄と救世主降臨)」なのだろうか