緯度経度から数秘術が導き出せるのか

地球儀 - Wikipedia

緯度や軽度というのは普段まるで意識しないですが。世界で最初に経緯度線が描かれたのは、2世紀の古代ローマの学者プトレマイオスが記した「ゲオグラフィア」の地図だったとか。

このころには西洋では極東の地形は認識されておらず、当然ながら日本が東経135度などという数字に当てはまるとは、誰も知らなかったようです。

初期の世界地図 - Wikipedia

東経線や北緯線が日本の古地図に描かれだしたのは、江戸時代の中期ごろだったとか。

そして九州は東経130度、京都は東経135度、江戸は東経139度というふうに、グリニッジ子午線を基準としていまと同様の数値になったのは、1886年のことだったとか。

それでなんとなしに緯度と経度を調べてたら、これって数字の一つ一つがなにかに似てるなと思う処があり・・・。それは人間の生年月日ですが。

俺の場合は1977年01月30日なのですけども、この一つ一つを足して合算して突き詰めていくのが数秘術の基本にあるとか。

数秘術(すうひじゅつ、英: Numerology)とは、西洋占星術や易学等と並ぶ占術の一つで、ピタゴラス式やカバラ等が有名である。「数秘学」とも言う。 一般的な占術の方法は「命術」で、占う対象の生年月日(西暦)や姓名などから、固有の計算式に基づいて運勢傾向や先天的な宿命を占う方法である。

数秘術 - Wikipedia

経度を見ると、日本の東経130度19分7秒とかいう地点もあるわけなので。カバラの秘数術な占術は、経緯度にはうってつけなのではないかと。

数秘術の世界 Modern Numerology Lesson―あなたの人生を導く『数』の神秘

○いつも助かっております

キリ番的な緯度と経度

むかしから何かとキリ番という、区切りの良い数字が、重視されていました。

例えばどこかの観光的な施設で、入場者10万人目おめでとうとか言って。キリ番になると何故か記念品が貰えたり名前が残ったりして。なんでかわからないけれど、キリ番は重要らしいですね。

それで世界的に見て、緯度と経度のキリの良い数字というのはわずかにしか存在しないものと分かるのですが。

最近の緯度はイギリスのグリニッジ子午線近くの、本初子午線を起点とするらしいですね。

東経0度~180度

西経0度~180度

経度は赤道を起点とする。

北緯0度~90度(北極点)

南緯0度~90度(南極点)

このなかで要するに緯度のほうのキリの良い数字とは

子午線0度(東経と西経で共通)

東経10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170度

西経10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170度

日付変更線の180度(東経と西経で共通)

グリニッジの本初子午線の0度、日付変更線近くの180度は、1本づつしかない。だから合計を数えると世界に36本しかないですね。

そして経度のほうでキリの良い数字は、

赤道0度(北緯と南緯で共通)

北緯10、20、30、40、50、60、70、80、90度(北極点)

南緯10、20、30、40、50、60、70、80、90度(南極点)

こちらも両方の0は赤道なので、合計で19本しかないですね。

同一経度線の諸国の人々というのは、ほぼ同じ時間に朝と夜を迎え、意図せず同じ時間帯に食事を取り、仕事をしていたり。または同一緯度線の諸国では、気候条件が似通ったりしますね。

こういうのもある意味で運命的な一致なのかと。

ゾロ目的な緯度と経度

コレに加えて、さらに気になる数字がありました。エンジェルナンバーとかいうやつ。その中でも同一の数字の並び、日本語で言うところの「ゾロ目」ですが。

それで気づく人は気づきますが、このゾロ目のエンジェルナンバーというのは、西洋の占星術とかいろんな占いに用いられたりするわけです。だからもう緯度と経度が占いだとか、カバラに使われていることも想像ができるのです。

例えば60進法の緯度でゾロ目を言い表すと、東経33度33分33秒みたいなやつ。

度・分・秒の6桁が揃っている場所というのは、地球上ではかなりレアになってたりします。

東経・西経00度00分00秒(本初子午線)

東経11度11分11秒

東経22度22分22秒

東経33度33分33秒

東経44度44分44秒

東経55度55分55秒

西経11度11分11秒

西経22度22分22秒

西経33度33分33秒

西経44度44分44秒

西経55度55分55秒

この11本しかなかったです。

なぜ11本しかないかといえば、60進法の緯度・経度の場合は、時計と一緒で「分と秒」が使われているので。限界値が59分59秒までということだから。

緯度のほうもゾロ目を割り出すと、

北緯・南緯00度00分00秒(赤道)

北緯11度11分11秒

北緯22度22分22秒

北緯33度33分33秒

北緯44度44分44秒

北緯55度55分55秒

南緯11度11分11秒

南緯22度22分22秒

南緯33度33分33秒

南緯44度44分44秒

南緯55度55分55秒

この11本しかでてこないのでした。

北緯と南緯の12桁のゾロ目地点

そしてさらにレアな地点も存在してました。それは北緯6桁と南緯6桁の合わせて12桁が全部同じ地点のことですね。

ちなみにその地点を割り出してみると、本初子午線と赤道が交わる地点を始めとして、

0・東経西経00度00分00秒、北緯南緯00度00分00秒 アフリカのギニア湾、ガーナ沖合

1・東経11度11分11秒、北緯11度11分11秒 アフリカのナイジェリア

2・東経22度22分22秒、北緯22度22分22秒 アフリカのリビア

3・東経33度33分33秒、北緯33度33分33秒 地中海、レバノン沖合

4・東経44度44分44秒、北緯44度44分44秒、ロシア南部

5・東経55度55分55秒、北緯55度55分55秒、ロシア中部のシベリア

みたいな具合に、Xを描くようにして合計で21地点が存在してました。

これらはアフリカ(ナイジェリア・リビア・ボツワナ)、地中海上、ロシア、大西洋上にしか存在しないので、かなりレア過ぎて誰も気づいてなかったりします。

あとは最初の東経・西経の度を3桁の数字にすると、さらに世界にもっと存在するようです。

東経111度11分11秒、北緯11度11分11秒

とか。

日本のキリ番のゾロ目地点

日本が関係している数字で調べてみると、以下の地点を発見しました。

・北緯30度00分00秒・東経130度00分00秒 鹿児島県口之島東方沖

・北緯30度30分30秒・東経130度30分30秒 鹿児島県屋久島北方沖

・北緯33度33分33秒・東経133度33分33秒 高知県高知市

・北緯40度00分00秒・東経140度00分00秒 秋田県大潟村

・北緯40度40分40秒・東経140度40分40秒 青森県青森市

・北緯44度44分44秒・東経44度44分44秒 北海道オホーツク海上

というふうに、日本は意外と多くてレアな土地がありました。町おこしには使えるかと・・・。

語呂合わせと緯度経度

それでこれは深く考えてないですが。ある種の人は緯度経度の10進法と60進法の数も駆使して、語呂合わせと数秘術など色々駆使して未来を占うとか、何かしらの物事と関係させるみたいなこともしている気がしているのです。

時間では使いまくってるようですが。19時3分はいくさ(戦)みたいなもので。そのへんはまた考えたいと思います。

緯度経度の数秘術で運命的な結びつきが生まれるかも

それでこうして地球を緯度と経度を元にして、ぐるぐる回して見ていました。すると、数字がまるっきり同じ地点というのが必ずでてくる事がわかるのですね。

例えば分と秒なら、世界中に同じ数字の地点はいくらでもあったりする。

最初の度を見ると、日本は東経122度~145度、北緯は25度~45度まで幅広いですが。

これと世界を照らし合わせてみた時に、一致するのは

東経122度~145度、北緯は25度~45度 日本列島

東経122度~145度、南緯は25度~45度 オーストラリア

西経122度~145度、北緯は25度~45度 アメリカ西海岸

西経122度~145度、南緯は25度~45度 フランス領ポリネシア

東経22度~45度、北緯は25度~45度 イスラエル・シリアなど中東

東経22度~45度、南緯は25度~45度 南アフリカ

西経22度~45度、北緯は25度~45度 大西洋アゾレス諸島(ポルトガル)

西経22度~45度、南緯は25度~45度 ブラジル

この地点ではないかと。

近隣諸国や、中国など同一緯度線、ロシアなど同一経度線での結びつきもありますが、それ以外で、運命的に結びつきがでてきたりする「かもしれない」地域になっているのではないかと。

実際なにかと歴史的にも話題的にも、つながりがあるところが多い気がしました。

オーストラリアは捕鯨問題で。

アメリカは第二次大戦と同盟国で。

フランスは食文化の影響で。

南アフリカ、この国はアパルトヘイト(人種隔離政策)が何より有名ですが。日本人はいつしかある種の人々から「名誉白人」という称号を受けていたとか。今もなにやら名誉白人だから何だかんだと持ち出している、ネットの書き込みが見られたりしますね。この日本人に対する奇妙な称号は、南アフリカに関係してたらしいですね。

黒人のどっかの政治家は、アパルトヘイトは日本人観光客のせいとか言っていたとか。背後で暗躍する日本人の影を見たのですかね。

ポルトガルは安土桃山時代以来より、日本でのキリスト教と西洋化の先導者であり、その影響力は計り知れないものがありました。

ブラジルは日本の真裏に位置することで、運命的な結びつきというのは昔から指摘される土地でした。

こんなの偶然だ、で済む話かもですが。自分的に無関係にできなかった理由が、以下の話です。

気になるのは中東のシリアとの運命的な経緯度

なんでシリアがあそこまで完膚なきまでに叩き潰されるのかと、ずっと疑問だったのですが。何かの陰謀的なものなら、日本と結びついていておかしくないなと。

それの一つの仮設が、この緯度経度を元にした数秘術による運命の一致、ですかね。

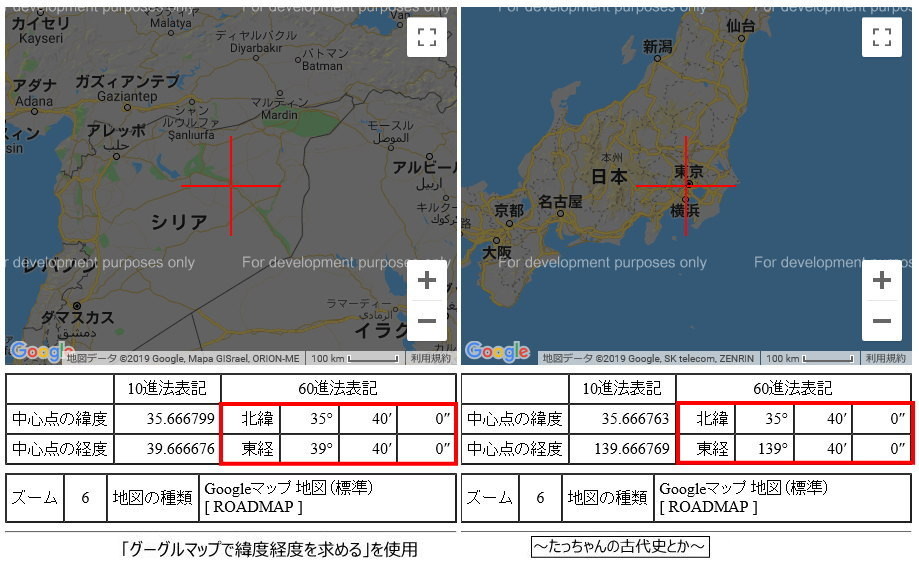

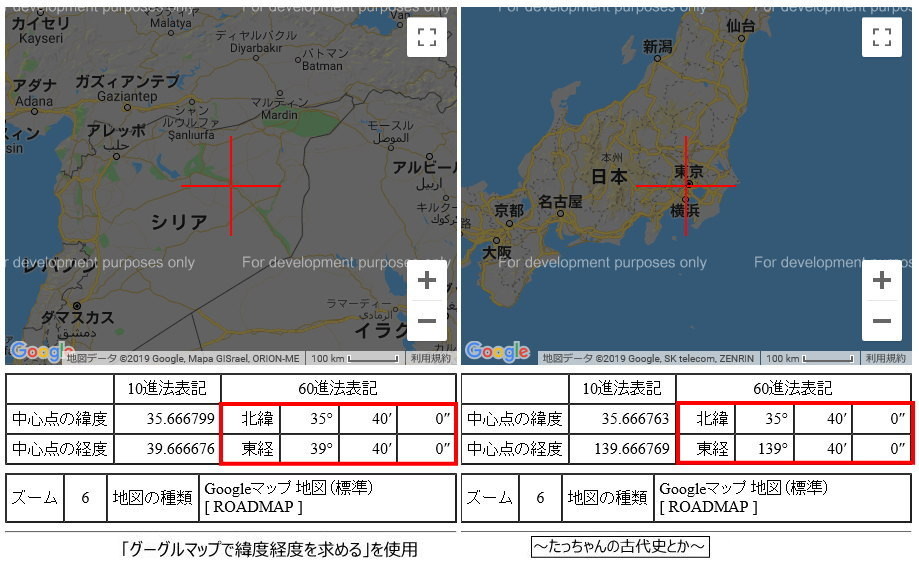

この比較図を見て分かる通り、シリアと日本の東京は全く同じ緯度経度の数字を示す土地だったんですね。江戸時代の頃から。

(追記ですが、最初意図せずテキトーにこの地点を選んでしまったのですが、どうも10進法表記のほうだと、666が湧き出ていたとか・・・。)

シリアが破壊の中心地というのは、過去の第二次大戦との鏡合わせというなら運命的ですが。

もし、日本にこれから来るかもしれない南海地震やら東海地震やら首都直下地震やら極東有事やら、未来の予言的なものだとしても納得できたりしますね。

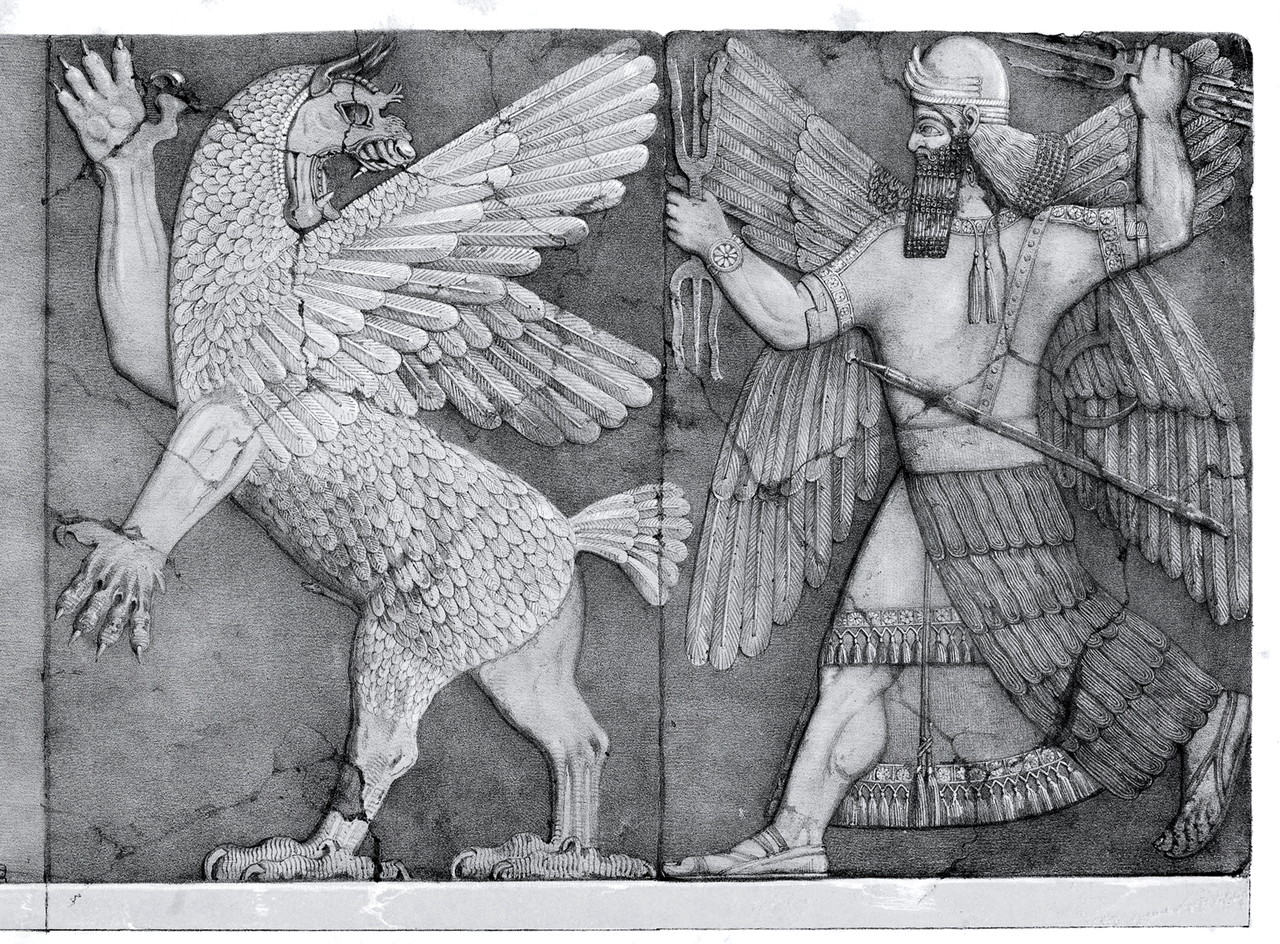

それにしても日ユ同祖論的には

日本の邪馬台国の中枢は諸説ありすぎて、どこだったかはっきりしません。

しかし西日本で、「九州から近畿のどこかであろう」という話にすれば、多くの歴史・考古学者が納得できる妥協案になるかと思われます。当たり前すぎて。

この「九州~近畿」を緯度経度で表すとこんな具合でした。

北緯31度、32度、33度、34度

東経130度、131度、132度、133度、134度、135度

その上で、古代イスラエル・ユダ王国のことであれこれ思考を重ねるとですね。緯度・経度の一致に行き当たったりするわけです。意味深に感じざるを得なかったりするわけでした。

イスラエルのエルサレム中心 北緯31度46分、東経35度13分

シナイ山(セントカテリーナ)北緯28度33分、東経33度57分

エジプトのカイロ中心 北緯30度1分、東経31度12分

というふうなわけで、緯度経度の数秘術で見てみれば、同じような結果が出ます。日ユ同祖論というのは、なにか運命的なものなのであろうと。

数秘術で突き詰めると中央アジアも関係ある

つねづねこのブログ、烏孫起源説というのを取り上げてました。個人的に烏孫の昆莫とは、地中海沿岸の古代イスラエル王国とユダ王国から流れた王族の末裔で、神武天皇と同一の存在だったとしています。その子孫がさらに東行を重ねて日本の天皇になってると。考えてるのですが。

「うそーん」ユーラシア大陸に連続していたヤマト系地名 - たっちゃんの古代史とか

烏孫起源説も、数秘術で分かってくることがありました。

烏孫の場所は北緯43度、東経81度なので、経緯度的には日本と何ら接点はないようですが。しかし数秘術で紐解くと、

奈良 東経135度(1+3+5=9)

烏孫 東経81度(8+1=9)

と、同じ数字が導かれますね。

烏孫 の検索結果 - たっちゃんの古代史とか

こんな誰も知らない諸々の情報を元にして、過去・未来の出来事というのは、もしかすると占える、垣間見えるかもしれないなと。その可能性にちょっと近づいた自分がいました。

近頃は起きてるあいだじゅうパソコンに張り付いて仕事してるのだけど、なかなか上手くいかない。疲れてしまうし、たぶんライターが向いて無いんじゃないかと思う。

世間からノゾキ見られて使われてるという感覚は、常につきまとっているし嫌になる。元々体は異常体質で、周囲の誰も指摘してくれず、医者も治してくれない人生だったのだが、隣のおばさんに叩かれ過ぎたりストレスが猛烈過ぎて、頭と心臓のほうもおかしくなっているのだが・・・。

自分の未来もなにか見えてこないかと、思いついては探す日々。

人気ブログランキング